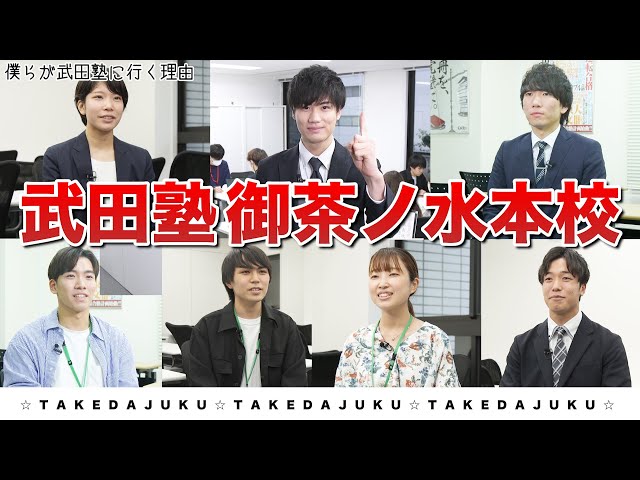

武田塾 御茶ノ水本校

武田塾御茶ノ水本校の

校舎雰囲気や教室風景

武田塾御茶ノ水本校の

基本情報

- 住所

- 〒113-0034

東京都文京区湯島2-4-3

ソフィア御茶ノ水 301

- 受入学生

- 既卒生 高校3年生 高校2年生 高校1年生 中学生 小学生

- フリーダイヤル

- TEL

- 電話受付時間

-

金曜日13:00~21:00

その他の曜日・祝日はこちら土曜日13:00~21:00

日曜日休校

月曜日13:00~21:00

火曜日13:00~21:00

水曜日13:00~21:00

木曜日13:00~21:00

祝日13:00~21:00

- 自習室利用時間

-

金曜日09:00~22:00

その他の曜日・祝日はこちら土曜日09:00~22:00

日曜日09:00~22:00

月曜日09:00~22:00

火曜日09:00~22:00

水曜日09:00~22:00

木曜日09:00~22:00

祝日09:00~22:00

- 最寄り駅

- JR御茶ノ水駅 徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分

都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分

- 近隣エリア

- 千代田区、文京区、新宿区、港区、中央区、台東区、墨田区、渋谷区、江東区、江戸川区

- お知らせ

【入塾受け入れ停止について】

生徒数の増加に伴い、全学年の受け入れを2024年4月より一時停止いたします。

この決定は現在通塾中の生徒様の学習環境を守るために必要な措置であり、受け入れ再開の際には改めてご案内いたします。

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

御茶ノ水本校 校舎紹介動画

お問い合わせ

武田塾御茶ノ水本校の

合格体験記

合格体験記

武田塾御茶ノ水本校って

どんなことするの?

-

授業を受けた=成績が上がるは大間違いです。

武田塾では、授業を受けるという無駄な時間を廃止し、「やってみる」から「できる」の過程に重きを置いています。 -

決められた通りに進む授業とは違い、参考書による自学自習なら得意な科目はサクサク進み、苦手科目は時間をかけて丁寧に。それぞれに合ったペースで学習をすることができます。

-

人は忘れる生き物です。全部解けるようになるまで何度も繰り返し復習をします。武田塾では4日進んで2日復習する勉強法をすすめています。

-

毎日やるべき課題を「宿題」として明確に「全指定」!

さらに、特訓の開始時に行う「テスト」でしっかり宿題をしているか確認。ここまでやるから短期間で実力がつくのです。

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる武田塾御茶ノ水本校の

校舎長あいさつ

小林 校舎長

授業で成績は伸びません。

圧倒的に成績を伸ばすために必要なのは

参考書による自学自習です。

しかし、自分で参考書で独学するには悩みがつきものです。

・何をやったらいいのかわからない

・サボってしまう

・やっただけになってしまう

武田塾では、そんな悩みを解決するために、自学自習の徹底的な管理・勉強法のレクチャーを行い

皆さんの成績を確実に上げるためのサポートをしています。

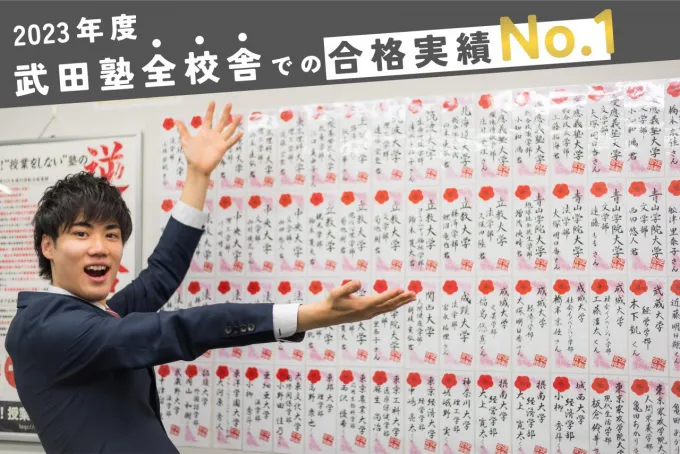

御茶ノ水本校は武田塾発祥の地

武田塾の指導に共感し集った最強教務陣と精鋭講師があなたを合格まで導きます。本気で難関大合格を目指す受験生をお待ちしています。

武田塾御茶ノ水本校の

講師紹介

-

清水 曉(東京学芸/教育)

清水 曉(東京学芸/教育) -

木越 健太 (埼玉/教育)

木越 健太 (埼玉/教育) -

西山 夏輝 (慶應/環境情報)

西山 夏輝 (慶應/環境情報) -

内山 充 (東京理科/経営)

内山 充 (東京理科/経営) -

木村 麻里 (東京医科歯科/歯)

木村 麻里 (東京医科歯科/歯) -

大本 航輝 (慶應/理工)

大本 航輝 (慶應/理工) -

小澤 天音 (東邦/医)

小澤 天音 (東邦/医) -

曽我 恵太 (慶應/経済)

曽我 恵太 (慶應/経済) -

平野 友晴 (早稲田/社会科学)

平野 友晴 (早稲田/社会科学) -

佐藤知春 (お茶の水女子/文教育)

佐藤知春 (お茶の水女子/文教育)

武田塾御茶ノ水本校の

無料受験相談へ

行ってみよう!

武田塾の「無料受験相談』はこれまで多くの受験生の悩みを解決してきました。

話を聞いて、一番どうしたいかを決めたら、その方法を尊重し、応援します。

独学で頑張っても良いですし、武田塾への入塾も歓迎です。

受験相談のメリット

-

1週間で英単語を

1000個覚える方法

を教えます聞いてみて1人でできそうなら入塾しなくても構いません。実際にこれだけで合格している生徒は大勢います。

-

参考書を

完璧にする方法

を教えますこれが身につくかどうかで合否が決まる、家に帰ってからの勉強法を全て教えます。独学でできる!という方はこの方法とカリキュラムや武田塾のHP、ブログを参考にしながらやってみてください。

-

細かい悩みまで

聞きます『定期テストはどうしたらいい?』『現代文がどうしても伸びない!』などなど何でも聞いてください。すべて明確に答えます。

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる武田塾御茶ノ水本校の

新着ブログ

- すべて

- お知らせ

- 塾生の声

- ブログ

- 地域の予備校・学習塾の情報

- 地域の高校の評判・進学実績

武田塾 御茶ノ水本校

へのアクセス

<JR御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口からの場合>

①改札を出て右折し、御茶ノ水橋を渡り、東京医科歯科大学を目指します。

②突き当りのT字路の交差点を、東京医科歯科大学側に信号を渡ってから、左折します。

③医科歯科大学に沿ってまっすぐ進みます。

④しばらく歩くと「サッカー通り」という細い通りが右に伸びていますので、横断歩道を渡らずに右折します。

⑤まっすぐ進むと、ローソンが見えてきますのでそのまま進みます。

⑥大きな交差点に出ますので、ファミリーマートがある方向の横断歩道を2つ渡り右折します。

⑦4つ目のソフィアお茶の水というビル(左手側)にお入りください。

⑧インターホンで『301』を呼び出していただきましたらドアをお開けいたします。

⑨エレベーターまたは階段にて3階の受付までお越しください。

★わかりにくい場合はお電話下さい!